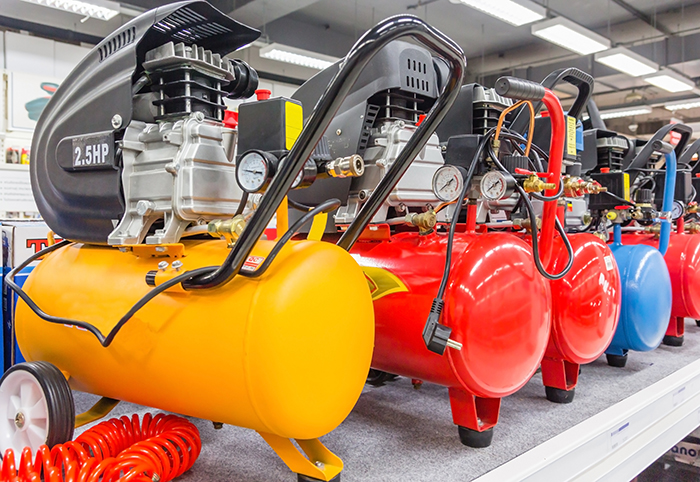

エアコンプレッサーとは何か?空気を扱う機械の基本を徹底解説!

エアコンプレッサー、いわゆるコンプレッサ エアとは、外部の空気を吸引し圧縮して高圧空気として供給する装置です。これにより空気に内在するエネルギーを利用し、インパクトドライバーや塗装ガン、エアブラシ、あるいは清掃などさまざまな作業に活用できます。

構造図で示される主要部品には、吸気口やフィルター、圧縮ユニット、タンク、安全装置などが含まれ、各部品が連携して効率よく空気を取り込み、圧縮、蓄積し、安定供給までを行う仕組みです。

エネルギー効率や運転の安定性、安全性を確保するためにも、これら構成要素の理解は不可欠です。

コンプレッサ エアの構造と仕組み:空気を圧縮する工程を理解する

エアコンプレッサーは、吸気から吐出までのプロセスを極めてシンプルながらも確実に実現する設計になっています。まず吸気部分では外部の大気がエアフィルターを通過することでゴミや水分を取り除かれ、清浄な状態で本体内へと導かれます。

フィルターは構造図上でメンテナンス性の高い配置になっており、定期的な清掃や交換が容易に行えるよう設計されています。次に圧縮ユニットでは、ピストンやローター、ベーンといった駆動部品が空気を物理的に圧縮し、体積を小さくして圧力を高めます。

この工程では断熱圧縮が主になるため、必然的に温度が上昇します。そこで冷却フィンや水冷装置によって急速に熱を放散し、断熱効率の低下や部品損傷を防ぐ役割を果たします。

さらに潤滑オイルを循環させることで摩擦を抑え、部品の寿命を延ばす工夫も組み込まれています。最後に吐出された高圧空気はタンクへ蓄積され、安全弁や圧力スイッチによって過圧を防ぎつつ、必要に応じて一定圧力で排出されます。構造図に描かれたバルブ類やゲージは、まさにその調整と監視のために存在しています。

種類で異なるエアコンプレッサーの特徴と用途

エアコンプレッサーにはレシプロ式、スクリュー式、ロータリー式の3種類があり、それぞれに得意分野があります。レシプロ式ではシリンダー内を往復するピストンを駆動するため、高圧力の生成が可能で一台で性能良く使えるのが魅力です。

メンテナンス性に優れている反面、運転時に振動や騒音が生じやすく、用途によっては振動緩和対策が求められます。スクリュー式は対向する2本のローターで連続的に圧縮する方式で、高効率かつ連続運転に強く、工場や大量空気利用の現場で威力を発揮します。構造図を見れば、大きなローターとともに油冷装置や複数のバルブ制御が標準装備され、堅牢な構造となっていることがわかります。

ロータリー式は偏心ローターで空気を絞り込む形態で、小型で静音性に優れ、住宅内や小規模作業場での利用に適しています。ただし、大出力を求める用途では限界があるため、使用目的に応じた選択が欠かせません。

コンプレッサ エアの使用例:現場で活躍する空気の力

現場でエアコンプレッサーを使う場面は多岐にわたります。たとえばインパクトレンチのようなエア工具では、圧力と風量を組み合わせることでスムーズなネジ締めやボルト締めを実現します。

エアドリルやエアグラインダーなどでは、一定の気圧を維持することで工具の回転性能が安定し、作業効率が向上します。塗装作業においては、エアガンに均一に圧縮空気を供給することでムラの無い仕上がりを実現できますし、清掃用途では高圧のエアを用いて細かいホコリを吹き飛ばすことができます。

こうした作業現場では、構造図に示された圧力制御機構やタンク容量、空気の流路設計がそのまま作業の質に直結します。

タンクの有無で変わるエア供給の安定性と用途

エアコンプレッサーにはタンク付きとタンクレス(直結型)があります。タンク付きの場合、可用性が高い空気を一時的に蓄圧することができるため、圧力の波を抑えつつ安定した供給が可能になります。構造図で示されたタンク内のバッファ容量が、開始時の圧力ピークにも対応できることを意味します。

これに対してタンクレス型は装置自体が軽量で配置が自由にでき、瞬間的な圧縮には向いているものの、連続したエア需要がある場合には圧力低下が懸念されます。構造図を通じてそれぞれの風量確保の方法や制御系の違いが理解でき、作業内容に応じた選定が容易になります。

必要な圧力と風量の選定方法

工具やガン、ブラシなどの消費機器にはそれぞれ「必要圧力」と「必要風量」が仕様として設けられています。適切な装置を選ぶには、構造図に描かれている吐出ポート径やバルブ性能、駆動形式などから算出される風量値を参照し、使用する現場の最大風量需要を満たす装置を選ぶ必要があります。

通常、工具の性能はその圧力環境下で最大となるので、0.5barから5bar程度の範囲で設定された製品の中から、使用者は余裕を見て選ぶことが大切です。風量が不足すれば工具の性能が低下し、圧力が安定しなければ作業中に止まる可能性もあるため、構造上からのスペック理解が重要になります。

メンテナンスとトラブル対策:安定稼働のための基本習慣

長く使い続けるためには日常的なメンテナンスが不可欠です。構造図上でメンテナンス箇所として特に重要なのはフィルター、オイル注入口、冷却フィン、圧力スイッチ、安全弁、接続配管などです。吸入フィルターが目詰まりすると吸入効率が悪化し、圧縮性能が低下します。

また、レシプロ式やスクリュー式では潤滑オイルが切れると摩耗が進み不具合に直結しますので、定期的なオイル交換や油路詰まりの検査が求められます。冷却システムにも目を向けるべきで、フィンやクーラーが汚れていると熱交換が不十分になりオーバーヒートの危険があります。

圧力スイッチや安全弁も定期的に作動確認を行い、異常があればすぐに交換します。最後に配管接続部には微細な漏れでも風量ロスや効率悪化を招くため、接続部の増し締めやシール材の交換なども重要な作業となります。

コンプレッサ エアの安全な運用と法律上の注意点

高圧空気を扱うという点では、安全面だけでなく法令上の対応も必要です。日本では0.98MPa以上の圧力を扱う装置は高圧ガス保安法の対象となるため、その場合は装置の設置許可や保安検査、安全管理者の配置、定期点検が義務付けられています。

また、電動タイプの装置では電気用品安全法(PSE)に対応した構成や設計が求められ、使用する環境に応じた電気接続と安全対策が必要です。労働安全衛生法上も、高圧装置の取り扱いや点検記録は使用者に責任があるため、書類管理や点検履歴の保存、トレーニング実施など手間を惜しまないことが重要です。構造図に示される保護カバーやインターロック、漏えい検知装置などの技術要件を理解し、法的にも適合した運用を心がけましょう。

まとめ:コンプレッサ エアの理解が作業の質を大きく左右する

エアコンプレッサーはその構造と機能が使い方を左右する重要な機械装置です。吸気→圧縮→冷却→排出という流れのなかに、効率、安全性、耐久性、そして法令適合性が凝縮されています。また装置を選ぶ際には使用する作業内容に適した圧力と風量を見極め、余裕を持った仕様を選定することが後悔しないポイントです。

さらに日常点検やメンテナンスを怠らないことで、故障率を下げコスト面でも優位に立てます。本記事を通じて、エアコンプレッサーの選定・運用・メンテナンスに対する理解が深まり、安心かつ効率的な作業環境の構築にお役立ていただければ幸いです。